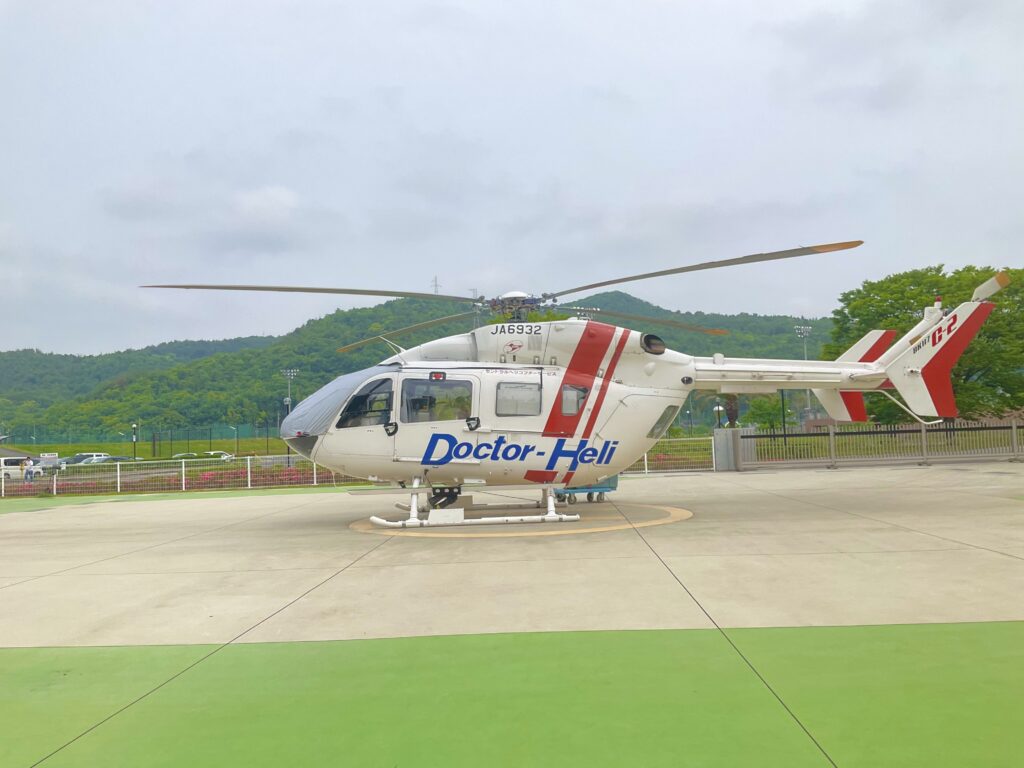

近年、医療ドラマやニュースで目にする機会が増えた「ドクターヘリ」ですが、これは医師を救急現場までいち早く送り届けるための専用ヘリコプターです。日本では1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに制度導入の機運が高まり、正式な運航開始は2001年4月と比較的最近のことです。現在では全国47都道府県すべてでドクターヘリ事業が展開され、2024年2月時点で57機が配備されています。その中でも、多くの医学部附属病院(大学病院)が基地病院として選ばれており、各地域の救命救急医療の中核を担っています。

目次

日本の医学部附属病院におけるドクターヘリ導入一覧

日本国内でドクターヘリを導入している主な大学(医学部附属病院)を、その配備順(導入年)とともに紹介します。ドクターヘリ事業は地域単位で展開されるため、大学名と併せて基地病院の所在地(都道府県)も記載します。以下は導入順にまとめたリストです。

- 1. 2001年4月 川崎医科大学附属病院(岡山県)日本初のドクターヘリ本格運用を開始した大学病院です。

- 2. 2001年10月 日本医科大学千葉北総病院(千葉県)厚労省のパイロット事業の一環としてスタートし、関東初の導入例となりました。

- 3. 2002年1月 愛知医科大学病院(愛知県)中部地方で初めてドクターヘリを運航開始。

- 4. 2002年2月 久留米大学病院(福岡県)九州で最初に配備され、屋上ヘリポートと直結エレベーターを備えた高度救命救急センターを開設 。

- 5. 2002年7月 東海大学医学部付属病院(神奈川県)関東地方で2例目の導入。神奈川県の広域救急体制強化に貢献。

- 6. 2003年1月 和歌山県立医科大学附属病院(和歌山県)近畿地方で初めてドクターヘリを導入した大学病院。

- 7. 2004年3月 順天堂大学医学部附属静岡病院(静岡県)全国で8番目の早さで配備され、静岡県東部の救急出動件数累計1万件を超える実績 。

- 8. 2007年10月 埼玉医科大学総合医療センター(埼玉県)埼玉県初のドクターヘリ。東京周辺地域への広域搬送にも対応。

- 9. 2008年1月 大阪大学医学部附属病院(大阪府)国立大学として初めてドクターヘリを運用開始。大阪府全域の重症救急に対応。

- 10. 2008年1月 福島県立医科大学附属病院(福島県) 東北地方では最も早く導入され、震災時にもその機動力を発揮。

- 11. 2010年1月 獨協医科大学病院(栃木県) 北関東で初の配備。栃木県内の救急搬送時間短縮に寄与。

- 12. 2011年1月 山口大学医学部附属病院(山口県)中国地方西部での救急医療体制強化の要に。

- 13. 2011年2月 岐阜大学医学部附属病院(岐阜県)中部地方内陸部の広域搬送拠点として配備。

- 14. 2011年10月 信州大学医学部附属病院(長野県)山間部の多い長野県でドクターヘリを活用し、迅速な山岳救助にも対応。

- 15. 2012年2月 三重大学医学部附属病院(三重県)東海地方で3例目。伊勢志摩地域など広範囲をカバー。

- 16. 2012年4月 宮崎大学医学部附属病院(宮崎県) 九州南部で初の配備。へき地医療の充実に寄与。

- 17. 2012年5月 岩手医科大学附属病院(岩手県)岩手県は広大なエリアを有し、ヘリ導入で沿岸部の救急アクセスが飛躍的に向上。

- 18. 2012年10月 新潟大学医歯学総合病院(新潟県)年間1,400件以上の出動実績を持ち全国最多レベル 。離島(佐渡・粟島)の救急にも対応。

- 19. 2012年10月 大分大学医学部附属病院(大分県) 九州で3例目の大学導入。山間地域や周辺県との連携出動も実施。

- 20. 2013年5月 広島大学病院(広島県) 中国地方東部の拠点。ドクターヘリと消防・防災ヘリの協力体制も構築。

- 21. 2014年1月 佐賀大学医学部附属病院(佐賀県)佐賀県内の重症患者搬送体制を強化。他県との相互応援も可能に。

- 22. 2016年10月 東北大学病院(宮城県) 宮城県での導入。震災を契機に整備され、仙台市含む東北全域の災害医療で活躍 。

- 23. 2017年2月 愛媛大学医学部附属病院(愛媛県) 四国で初の大学病院ドクターヘリ。離島(大島・奄美方面含む)の搬送にも寄与。

- 24. 2017年3月 奈良県立医科大学附属病院(奈良県) 奈良県初の配備。南奈良総合医療センターと共同で運用開始 。

- 25. 2018年3月 鳥取大学医学部附属病院(鳥取県) 鳥取県はドクターヘリ配備が遅れたが、西隣の島根県と連携し山陰地域の救急医療を補完。

- 26. 2022年3月 杏林大学医学部付属病院(東京都) 東京都で初めてのドクターヘリ運用開始。都内及び周辺地域の災害時対応力が向上。

- 27. 2022年4月 香川大学医学部附属病院(香川県) 香川県での導入。県立中央病院との2拠点体制で四国内の相互支援にも対応。

- 28. 2024年2月 藤田医科大学病院(愛知県) 愛知県内2機目のドクターヘリを配備した最新例。ドクターカーやECMOカーとも連携する体制 。

以上が主な医学部附属病院でのドクターヘリ導入例です。

2001年の川崎医科大学を皮切りに、約20年の間に全国の大学病院へと広がりました。2007年に「ドクターヘリ特別措置法」制定、2009年に財政支援拡充が行われたことも追い風となり 、2007~2012年にかけて多数の大学で導入が進んだことがわかります。最新では藤田医科大学(2024年)まで配備が完了し、各地域の基幹病院である大学附属病院が救急医療の要として活躍しています。

各大学におけるドクターヘリの活用事例(教育・臨床)

ドクターヘリを配備する大学附属病院では、臨床の現場だけでなく医学教育の面でもその存在が活かされています。ここでは、教育面と臨床面それぞれの活用事例について見てみましょう。

医学教育への活用例(臨床実習・研修)

ドクターヘリを有する大学では、救命救急科を中心に医学生や研修医の教育に積極的に活用する動きがあります。例えば順天堂大学医学部附属静岡病院(静岡県東部ドクターヘリ)では、救急診療科の研修医全員に少なくとも1度はヘリ搭乗の機会を設けています。病院前救護(プレホスピタルケア)は院内実習では経験できないため、実際にフライトに同乗して現場を体験することで貴重な経験をえることができます。

同様に、大分大学医学部附属病院の高度救命救急センターでも初期研修医のドクターヘリ研修を積極的に実施しています。病院前の救急医療現場に若手医師を早期から参加させることで、救命率向上や後遺症軽減に寄与する現場を直に学ぶことができ、「医療の原点」を体感できます。実際、興味のある研修医はドクターヘリに同乗して診療にあたる研修に参加できる環境が整っており、全国でも貴重な教育機会を提供しています。

さらに、新潟大学医歯学総合病院ではドクターヘリのフライトドクター養成にも力を入れており、日本航空医療学会認定の指導医が若手医師を指導しています。限られた資源・過酷な環境下での治療や、高度な空中搬送の知識など総合的観点から次世代の育成を行っており、豊富な出動件数(症例数)の下で経験を積むことで若手でも条件を満たせばフライトドクターとして活躍できる仕組みになっています。

このように、ドクターヘリ配備病院では医学部生の臨床実習や研修医教育の場面でプレホスピタル領域の学びを提供できるのが大きな特徴です。ヘリ同乗自体は安全管理上、主に医師・看護師に限られますが、医学生にとっても救命救急の現場を間近で見る機会が増え、救急医療への理解と関心が深まるメリットがあります。

臨床現場での活用例と地域医療への貢献

臨床面では、ドクターヘリの配備により救命救急の質とスピードが飛躍的に向上しています。例えば新潟大学医歯学総合病院が基地の新潟県東部ドクターヘリでは、年間2000件以上の出動要請に対し1400件超を出動し全国最多の稼働実績を誇っています。離島や山間部を含む広域から重篤患者を短時間で適切な医療機関へ搬送し、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな効果を上げています。ヘリ導入によって「発生から治療開始までの時間短縮」が可能になり、従来は救急車搬送中に手遅れだったような重症例で助かる命が増えました。

大学病院のドクターヘリは、地域の中核救急病院として他機関との連携にも活用されています。広域災害や多数傷病者事故発生時には、県境を越えて近隣のドクターヘリ同士が応援出動し合う協定も多く結ばれており、大学病院がその調整役を担うケースもあります。順天堂静岡病院の事例では、富士山9合目で発生した心停止患者に対し、5合目まで搬送した上でドクターヘリがピックアップし治療を行い社会復帰に至ったケースが報告されています。ヘリ単独では着陸できない高地でも、警察・消防とシームレスに連携することで救命が可能となった好例であり、この成果は論文にもまとめられ世界に発信されました。

また、インフラ面での工夫も進んでいます。久留米大学病院では屋上にヘリ格納庫を備えたヘリポートと救命救急センターを直結させており、ヘリから降ろした患者をエレベーターで直接ERに搬送できます。このような設計は日本初で、時間短縮と安全性向上に寄与するだけでなく、大学病院の「救急医療の象徴」として地域住民にも頼られる存在となっています。

大阪大学医学部附属病院でも屋上ヘリポート常駐のドクターヘリを構え、平時から重症患者の現場派遣や災害時対応に当たるとともに、医療スタッフや救急隊への教育訓練にも積極的に参加しています。このように大学病院のドクターヘリは地域医療の最後の砦として活躍し、その運用経験が医療従事者の育成や災害訓練の充実にもフィードバックされています。

ドクターヘリ配備が医学部教育にもたらす意義

以上のように、ドクターヘリを備える大学の附属病院では高度な救急医療が提供され、その現場は医学部の教育資源ともなっています。医学部生にとって、ドクターヘリのある環境で学ぶ意義として主に次のような点が挙げられます。

- 臨場感あふれる学習機会: ドクターヘリが飛び交う救命救急の現場を間近に体験できることで、教科書では得られない緊張感や使命感を学ぶことができます。実際に「大学在学中から現場を間近で見られるとモチベーションが上がる」という意見もあり 、救急医を志す学生にとって大きな刺激となります。日々の実習でヘリ出動を目にすることで、自らの将来像を具体的に描けるでしょう。

- 救急医療への理解深化: ドクターヘリを運用するには病院内外の多職種連携が不可欠です。医学生のうちから消防・警察との連携や病院前救護の重要性に触れられることで、救急医療体系への理解が深まります。新潟大学のように限られた資源下での治療や他機関との協働といった総合力を教育に取り入れている例もあり 、将来どの診療科に進む場合でも役立つ幅広い視野を養うことができます。

- 高度な医療設備・症例へのアクセス: ドクターヘリがある大学病院は多くが高度救命救急センターを持ち、重篤患者の集まる基幹病院です。したがって臨床実習で遭遇する症例の幅が広く、救急蘇生や重症外傷治療など最先端の医療に触れられます。指導医もフライトドクターの資格を持つなど経験豊富な人材が揃っており、質の高い指導を受けられる環境といえます 。

一方で、進学先として考える際には注意すべき点もあります。フライトドクターになる道は初期研修修了後に各地の救命救急専門研修プログラムに参加することで開けるため、「医学部在学中の環境自体はそれほど大きく影響しない」との指摘もあります。どの医学部に進んでも、意欲さえあれば将来フライトドクターになることは可能です。

ただ、大学在学中から救急医療の現場に親しめることは確かに貴重な経験であり、人脈作りや知見を深める上でもプラスになるでしょう。総じて、「ドクターヘリがあるかどうか」は医学部選びの一つの参考基準になりますが、最終的にはカリキュラムの充実度や自分の志望科との相性など総合的に判断することが大切です。

医学部受験生の進学先選びのポイント

医学部受験生にとって、将来の進路を見据えて大学を選ぶことは大きな決断です。ドクターヘリ配備校への進学は、救急医療に強い大学で学べるという魅力があります。「空飛ぶ救命室」と称されるドクターヘリは最先端の救急医療の象徴であり、その運用現場に触れることは医学生として得難い経験となるでしょう。

特に将来救命救急医やフライトドクターを志す人にとって、在学中からヘリ同行研修や救急集中治療の場数を踏める環境はモチベーション向上につながります。

とはいうものの、進学先を決める際にはドクターヘリの有無だけでなく、総合的な教育環境を比較検討することをおすすめします。医学部のカリキュラムや附属病院の症例数、指導体制、関連病院のネットワークなども重要な要素です。どの大学に進んでも、熱意と努力次第で希望のキャリアに進む道は開けます。

ドクターヘリ配備校でなくとも、初期研修や専攻医の段階で救急科の研修プログラムに参加すればフライトドクターへの道は十分拓けます。大切なのは、自分が医学部で何を学び、将来どんな医師になりたいかという軸を明確に持つことです。

その上で、「やはり救急医療の現場を学生のうちから見てみたい」、「最新設備の整った環境で学びたい」という希望があるなら、ドクターヘリを有する医学部が有力な選択肢となるでしょう。

進学後はぜひ積極的に救急医療の実習やボランティアに参加し、ドクターヘリの現場から多くを学んでください。医学部での学びと経験のすべてが、将来患者さんの命を救う力となっていくはずです。専門性と人間性を兼ね備えた医師になるために、進学先の環境を最大限に活かして頑張ってください。医学部進学という大きな一歩が、医学部受験生の理想とする医療人への道につながることを応援しています。

参考資料:救急ヘリ病院ネットワーク HEM-Net公式サイト