日本全国の私立医学部における学納金(入学金・授業料・施設設備費などを含む学費)の動向と、入試の偏差値(河合塾発表の前期一般入試難易度)の推移を比較・分析します。2021年度から2025年度までの各大学の年度別学納金総額の変化を一覧表にまとめ、同期間の偏差値の推移と照らし合わせます。また、学費変動が志願者数や入試難易度に与えた影響について考察し、全体的な傾向を分析します。

目次

私立医学部の学納金:2021~2025年度の推移

まず、2021年度から2025年度までに各私立医学部が公表した6学年の間にの大学に納める学納金総額(入学時納入金+在学中授業料等の総額)の推移を一覧にまとめます。多くの私立医学部では、近年学納金の見直し(値下げ・値上げ)が行われており、その結果として学費の水準に変化が見られます 。

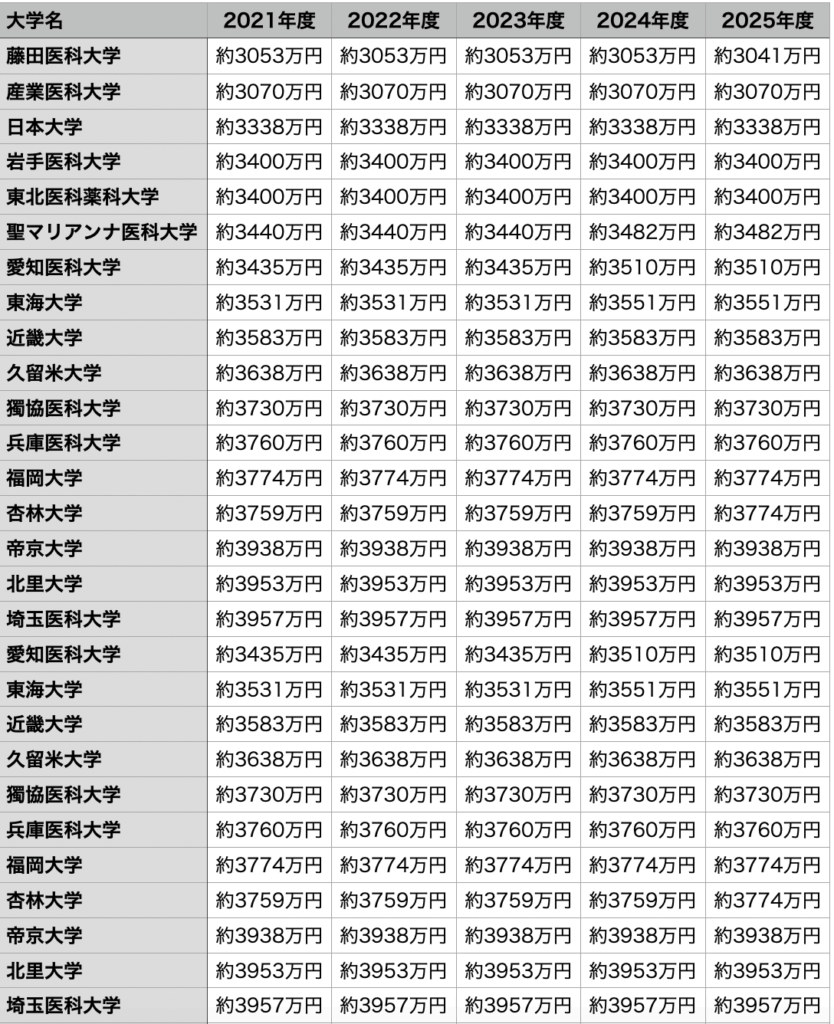

学納金総額の年度別一覧(〜3000万円台)

学納金総額の年度別一覧(〜4000万円台)

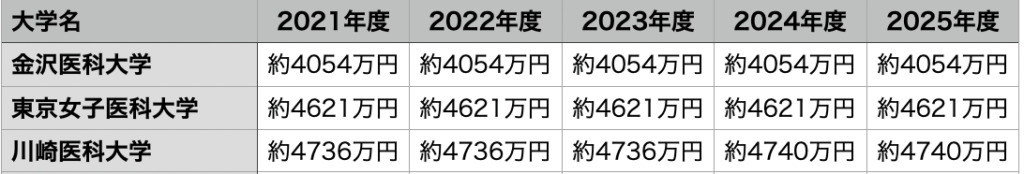

学納金総額の年度別一覧(4000万円台)

*注:数値は各年度入学時点での6年間納入金総額です。自治医科大学は授業料等全額貸与制の特殊なケースで、上表では貸与前の額を示す。昭和大学は2025年度より「昭和医科大学」へ名称変更予定 。出典:各大学募集要項および医学部受験情報サイトの集計 。

上表より、この5年間で学費に大きな変動があった大学として以下が挙げられます:

• 東京女子医科大学:2021年度に6年間の約1,200万円の学費値上げを実施し、総額4,600万円超と私立医学部中2番目の高額校となりました 。

• 関西医科大学:2023年度入学生より初年度納入金を約290万円に半減(初年度570→290万円)し、6年間総額を約670万円値下げ 。この大幅な学費引き下げは近年でも特筆されます。

• 大阪医科薬科大学(旧大阪医科大学):関西医科大の学費値下げに続き、2023年度から6年間総額を約300万円値下げしました 。

• 慶應義塾大学:元々入学金が非常に低額(20万円)で、6年間総額も約2,240万円と比較的低水準です (国公立医学部6年間約350万円と比べれば高額ですが、私立では低額な部類)。期間中に微調整はありましたが大きな変動はありません。

• その他:多くの大学は2021~2025年度で大きな学費変更はなく、学費水準を据え置いています。ただし学費値下げの動きは他にも散見され、例えば順天堂大学は2017年に大幅値下げを実施済みです。このときは約1420万円値下げしで、いまもその低学費路線を続けています 。

全体傾向として、私立医学部の学費は近年「緩やかな低下傾向」にあります 。特に一部大学による大胆な値下げ(関西医科大・大阪医科薬科大・順天堂大など)が平均学費を押し下げ、6年間総額が2,000~3,000万円台前半の大学が増えてきました 。一方で東京女子医科大学のように経営上の理由から値上げに踏み切った例もあり、その結果最も学費の高い川崎医科大学(約4,740万円)と最も安い国際医療福祉大学(約1,850万円)の差は約2,900万円にも達しています 。このように大学間で学費負担の差が大きいことも私立医学部の特徴です。

河合塾発表の医学部入試偏差値:年度別推移

次に、河合塾が公表している各私立医学部(前期・一般入試)の偏差値について、2021年度から2025年度までの推移を見てみます。河合塾の偏差値は入試難易度の指標で、数値が高いほど入試難易度が高い(合格に必要な学力レベルが高い)ことを意味します。以下の表に主要な私立医学部のボーダー偏差値(合格可能性50%ライン)の推移を示します 。

私立医学部 偏差値(河合塾)年度別一覧(偏差値)

*注:2025年度は2024年時点の河合塾発表予想値。地域枠等特別枠は除き一般枠の偏差値を記載。一部年度で偏差値が変動した大学は太字と矢印で示す。出典:河合塾Kei-Netデータ

上表から分かるように、私立医学部の偏差値は概ね高位で安定しています。慶應義塾大学は私立トップで偏差値72.5を維持しており、順天堂大学・慈恵医大・日本医大など学費が比較的低めかつ伝統校の偏差値は常に70前後と非常に高い水準です 。一方、川崎医科大学は私立では偏差値最下位グループで、この傾向は調査期間を通じて変わっていません。

2021~2025年度で偏差値に顕著な変動があった大学は以下の通りです。

関西医科大学

- 2021年度:約2,814万円

- 2023年度以降:約2,144万円 → 約670万円の減額

- 2023年度入試から授業料改定を実施

- 医学部の経済的敷居を下げることが目的とされており、受験生への負担軽減策。

- 2024年度入試で偏差値67.5→70.0へ上昇 。

- 前年から+2.5の上昇幅は私立医学部では突出しています。

- 受験者数も増加傾向にあり、入試難易度にも影響しています。

国際医療福祉大学

- 2024年度に偏差値65.0→62.5へ下降 。

- 地方の高額学費大学であり、近年は志願者確保に苦戦して難易度が低下した可能性があります。

岩手医科大学

- 2024年度に偏差値62.5→60.0へ下降 。

- 1次合格者・補欠合格者を非常に多く出す入試運営となっており「合格を取りやすい大学」であるため、偏差値60.0は妥当との分析があります 。

東京女子医科大学

- 2021年度以前:約3,000万円前後(旧体制)

- 2021年度入学者以降:約4,621万円 → 約1,600万円の増額

- 2021年度に学費体系を全面改定。

- 経営難や病院改革の影響により、持続可能な教育体制の構築を目指して大幅な増額

- この学費改定以降、志願者数が大きく減少し、難易度や競争倍率にも影響。

- 偏差値は従来65前後でしたが現在は62.5程度で推移し、難易度がやや下がりました。これは学費の大幅増による受験生離れが一因と考えられます。

学納金の変動と入試難易度の相関

私立医学部における学費負担と入試難易度には一定の相関関係が見られます。一般に「学費の安い私立医大ほど偏差値が高い」傾向があり、逆に学費が極めて高額な大学は志願者が減少し偏差値が伸び悩む傾向があります。

特に顕著なのは学費を値下げした大学の偏差値上昇です。前述の関西医科大学は6年間学費を約600万円引き下げた結果、偏差値が一気に70まで上昇し、同地域の大阪医科薬科大学を上回りました 。このことから、「学費負担の軽減が優秀な受験生の志願動機を高め、結果的に難易度が上がる」ことが示唆されます。一方、東京女子医大のように学費を大幅増額したケースでは志願者離れが発生し難易度低下につながったと考えられます 。

もっとも、学費と偏差値の関係は単純な因果ではなく、他の要因(立地条件、大学ブランド、附属病院の有無、定員数、入試問題の難易度方針など)も影響します。例えば慶應義塾大学医学部は学費が私立中低レベルとはいえ偏差値72.5と突出していますが、これは同大の伝統やブランド力、難関問題によるところが大きいでしょう。また自治医科大学は学費全額貸与制(事実上無料)ですが地域医療に従事する義務がある特殊な募集で、一概に他大学と比較できません。それでもなお、学費という経済的ハードルが志願者数・受験者層に影響し、偏差値にも反映される傾向は無視できません。

学費動向と志願者数・難易度への影響

以上を踏まえ、2021~2025年度の私立医学部入試における学費と難易度の全体傾向をまとめます。

• 学費の低下傾向:私立医学部全体では学費引き下げの動きが見られ、特に2020年代に入り複数校で大幅値下げが実施されました 。その結果、私立医学部の平均学費はわずかずつではありますが低減傾向にあります 。学費負担の軽減は受験生の経済的障壁を下げ、多様な志願者を集める効果が期待されます。

• 志願者数と難易度への影響:学費を下げた大学では志願者数の増加と偏差値上昇が確認されています。関西医科大学は学費値下げ後に志願者・難易度とも大きくアップし、2024年度には偏差値70と全国トップクラスの難易度となりました 。逆に学費を上げた東京女子医科大学では志願者数が激減し偏差値も低下する結果となりました 。これは学費が重い大学ほど経済的に進学可能な層が限られ、志望回避される傾向を示唆します。

• 難易度の序列の安定:学費要因による変動はあるものの、私立医学部の難易度序列は概ね安定しています。伝統校である慶應・慈恵・日本医大・順天堂は常に最難関であり(偏差値70前後)、川崎医大や埼玉医大など一部大学は長年易しいグループに留まっています 。学費は重要な要素ですが、それだけで長年の難易度帯を覆すほどの逆転現象は起きにくいとも言えます。

• その他の要因:都市部に立地し病院実績が豊富な大学は人気が高く難易度も上がりやすい一方、地方でアクセスが悪い大学は学費が安くても敬遠されがちで難易度が伸び悩む場合があります。例えば国際医療福祉大学は栃木県開設時は偏差値が想定より低めでしたが、首都圏からのアクセス向上や実績蓄積で人気が高まり偏差値が上昇しました 。

2021~2025年度における私立医学部の学納金と入試偏差値の推移を比較した結果、学費負担の増減が志願者行動や入試難易度に一定の影響を及ぼすことが明らかになりました。特に学費の大幅値下げは優秀な受験生を呼び込みやすく難易度上昇につながり、逆に学費の高騰は志望者離れと難易度低下を招く傾向が見て取れます。

もっとも、医学部入試の難易度は学費だけで決まるものではなく、大学のブランド力、教育環境、立地、定員、試験内容など複合的な要因によって決定されます。今回分析した期間でも、偏差値最上位層は学費に関係なく常連校が占め、最下位層も固定化されていました。したがって「学費を下げれば必ず難易度が上がる」という単純なものではないものの、経済的負担の軽減は受験生の裾野を広げ難易度向上に資する可能性が高いと言えます。

今後も私立医学部各校で学費見直しの動きが続けば、受験生の選択肢や難易度分布にも変化が生じるでしょう。医学部志望者にとっては学費と難易度の両面を考慮しつつ、自身に適した進学先を見極めることが求められます。

参考文献・出典:

- • 河合塾 Keinet 「医学部入試難易度(偏差値)一覧」

- • 医学部受験情報サイト「医学部受験ラボ」学費ランキングデータ

- • メディカルアーク「私立医学部31大学の6年間の学費」(2022年)

- • 医学部特訓塾コラム「2024年度入試結果 私立医学部偏差値最新ランキング」(2024年6月)

- • リセマム教育ニュース「医学部偏差値・ボーダーライン一覧」(2021年6月24日)

- 医学部志望の中高生と保護者におすすめの医療系書籍10選

- 共通テスト1日目に自己採点をするのは絶対にやめよう

- 共通テスト前夜の過ごし方:医学部受験生と保護者へのアドバイス

- センター試験=100メートル走 vs 共通テスト=障害物競走:何がどう変わったのか

- 2026年度大学入学共通テスト:当日の持ち物の変更点と注意事項